El fuego

El Museo Gurvich continúa con su planteo de ejes temáticos cada tres años. Luego del período "Gurvich Migrante", se presenta este año el inicio del trienio "Gurvich polifónico" (2025-2027) que incursiona en la identidad, un concepto fundamental en la obra del maestro. Las exposiciones tendrán un enfoque singular y reflexivo sobre diásporas, exilios, pertenencias y ausencias. Teresa Puppo (Uruguay) y Danilo Espinoza (Chile) con "Vivir en las fronteras" desafían las narrativas hegemónicas y la idea de lo original/ originario.

La muestra está curada por Gimena Pino y amplifica los temas vinculados a lo geopolítico, mas allá de mapas y de lenguas.

Les dejamos a continuación el texto de Teresa Puppo, con el que sostiene teórica y poéticamente la instalación que estará hasta el 17 de noviembre de 2025.

INCENDIOS

El fuego como elemento ha sido usado y reverenciado en distintas culturas y religiones como una fuerza poderosa, sagrada y transformadora, pero también lo percibimos como amenaza, como fuego que devora, que devora vidas y modos de vida, que devora bosques y animales del bosque, que destruye hasta el aire que necesitamos para vivir y que amenaza con destruir nuestro hábitat.

La era que estamos transitando ha sido nombrada como Antropoceno (1), una era en la que prima el interés relacionado al poder y a la supremacía humana por sobre todas las cosas, donde a la naturaleza se ha dejado de llamar naturaleza para nombrarla como "recursos naturales", donde todo se monetiza y queda supeditado al interés inmediato del Homo consumericus (2) , un humano impredecible e insaciable, donde el derroche y la acumulación se convierten en generadores de diferencias económicas y sociales cada vez mayores y cada vez más injustas, donde un 1 % de la población mundial acumula riquezas sin precedentes (3) y el 85 % de la población mundial carece de los recursos mínimos que garanticen los derechos humanos más básicos (4).

Los dibujos son huellas, restos, memoria grafica, son el registro gráfico de un pensamiento, son memoria de fuegos, memoria humana y ancestral que se extiende a lo largo de una de las paredes de la sala, y están realizados con carbonillas y grafos de carbón. Son señales, marcas, líneas retorcidas realizadas sobre papel de algodón.

El algodón fue ampliamente utilizado por las culturas prehispánicas y existen variedades originarias de América (5). Y como toda planta, simboliza la renovación y el renacimiento.

Las pinturas y los dibujos están realizados con un trazo libre y rápido, que transmite una urgencia que está presente en la pincelada, en los grafismos y en la velocidad de las imágenes del video.

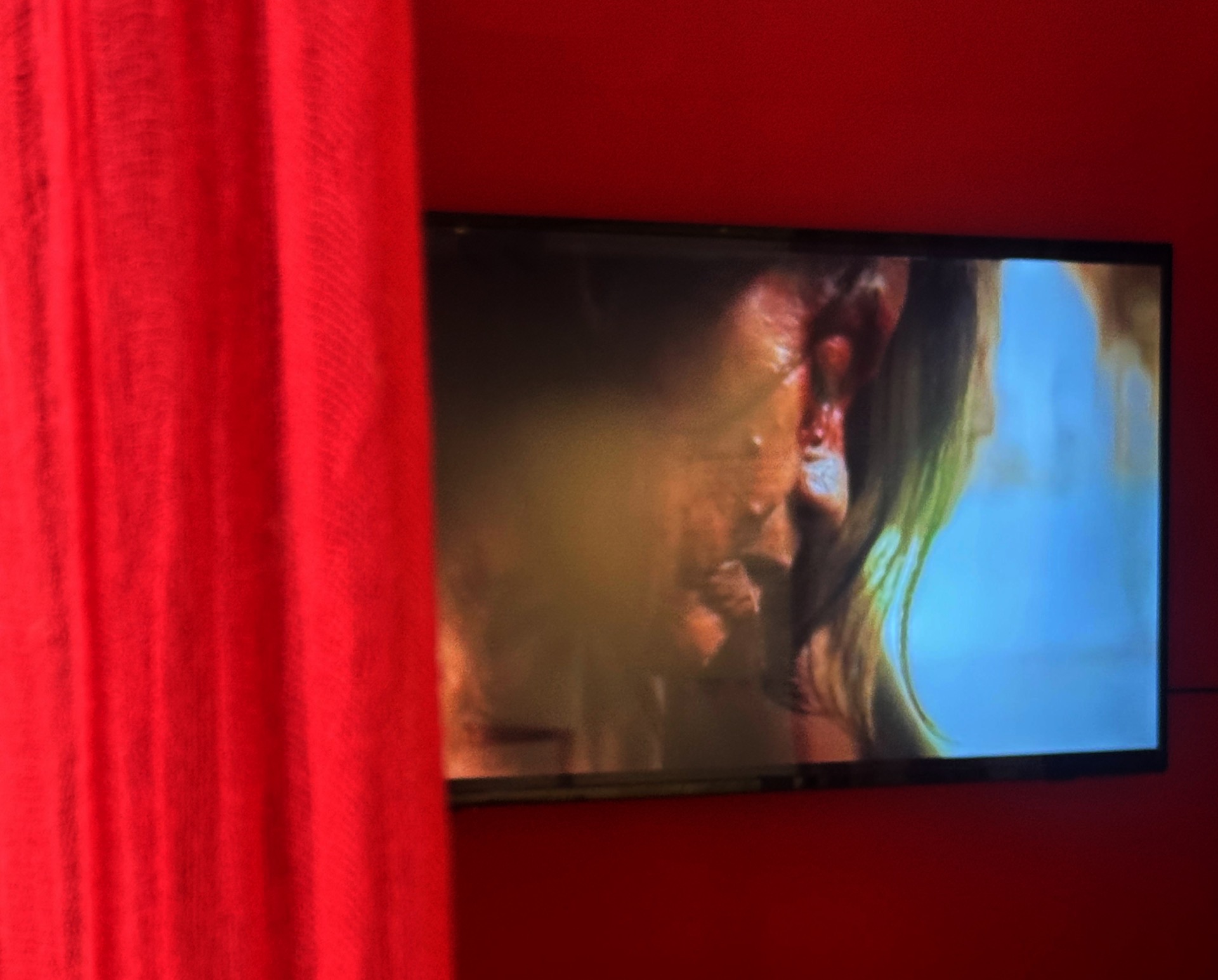

El rojo (6) del fuego se transparenta en las telas que envuelven los videos desde donde recibimos una poesía visual y sonora, y se repite en los cuadros de bosque. Las telas que esconden y a la vez protegen los videos como símbolo de destrucción y renacimiento también son de algodón, y están intercaladas con mechas de lana, también rojas. La lana/kal es un elemento natural de protección, en su doble dimensión, tanto corpóreo como espiritual. Además, para la cultura mapuche, el uso de la lana, tanto en la vestimenta como en su confección, es una expresión de resistencia a la colonización cultural y extractivista (7).

El color rojo, a nivel mundial, representa un "estado peligroso", el "código rojo" se utiliza en diversos contextos, incluyendo medicina, seguridad y el ejército y se refiere a una emergencia que requiere una respuesta inmediata.

Frente a los cuadros rojos vemos el retrato de un bosque: un cúmulo de carbón vegetal que es una alusión a la obra de los caramelos de Félix González Torres: esta instalación con carbón alude a una pérdida inimaginable, trágica y desgarradora, la pérdida de las comunidades indígenas de sus tierras ancestrales, y también es el símbolo de la fragilidad de la naturaleza frente a la devastación.

El video muestra una serie de imágenes relacionadas con los incendios forestales, con la violencia del consumismo, la violencia contenida de los programas para niños y la banalización de esa misma violencia, con el desprecio hacia las comunidades indígenas que son las que hasta ahora llevan adelante la defensa del ambiente, de los bosques que protegen el planeta. Los árboles, la selva, la naturaleza no le interesa a los explotadores de la tierra. No les interesa el medio ambiente, ni la vida que albergan, ni el rumor de los ríos ni el canto de los pájaros. Esa vida que crece en los bosques y selvas les impide la explotación extractivista, y eliminar la selva y el bosque permite la plantación tanto de praderas para alimentar el ganado como la explotación en forma de monocultivos para la producción de combustible.

El monocultivo implica cultivar una sola especie en grandes extensiones de tierra y tiene consecuencias destructivas para el medio ambiente y la sostenibilidad. Este tipo de modelo productivo agota los nutrientes del suelo, aumenta las plagas y enfermedades, y reduce la biodiversidad (8) y al utilizar herbicidas provoca daños ambientales y en la salud humana (9), y los monocultivos de árboles provocan consecuencias irreversibles relacionadas con el agua del planeta y con los incendios forestales. Estos monocultivos son responsables además de la degradación, contaminación y desaparición de cuerpos de agua en numerosos lugares del planeta, donde habitan comunidades indígenas (10).

De la misma forma, en Uruguay son exterminadas las mal llamadas malezas de campo sucio: Las especies nativas denominadas "malezas de campo sucio" han sido indicadas sistemáticamente por varios autores como uno de los principales factores determinantes del deterioro productivo de pasturas naturales y artificiales (11).

El fuego nos anuncia devastación pero deja ver un posible renacer, y lo notamos en el cuadro de un árbol pintado en tonos cenicientos, desde donde brotan flores extrañas, híbridos que simbolizan nuevos comienzos.

Los descendientes de indígenas, en un proceso largo y sutil de violencia, fueron invisiblizados. Los idiomas ancestrales, como el guaraní, un idioma que se habló en Uruguay hasta mediados del siglo XIX, se erradicaron a través de procesos vergonzantes, sometidos a ejercicios reiterados de violencia epistémica. Cuando escuchamos vocablos como gurí, tapioca, pororó, tacuara, surubí, ñandú, tatú, etc., escuchamos y repetimos los sonidos en guaraní ignorantes de su significado. Y también ignoramos el significado de las palabras al pronunciar Uruguay, Casupá, Imarangatú, Pirarajá, Yaguarón, Yi, Ibicuy, Ituzaingó, etc, etc., una toponimia que abunda en nuestra geografía y la podemos reconocer como evidencia de que hubo pueblos guaraníes que habitaron estas tierras. Los nombres quedaron, aunque muchos fueron borrados, como tantas cosas que fueron borradas, relegadas al olvido para eliminar todo vestigio indígena de nuestra cultura, de nuestro orgulloso "país sin indios". Esa "raza muerta", como la nombra Zorrilla de San Martín en su "Tabaré" (12), esa raza que intentaron aniquilar pero que continúa viva en cada uno de nosotros, en nuestra sangre o en nuestra memoria –qué más da. El idioma del los charrúas se perdió, quedan algunos vocablos, pero las poesías ploteadas en el piso de la sala están traducidas al guaraní y al mapuzungún, idiomas que perduraron en Argentina, Chile y en Paraguay. Al leer el ploteo no entendemos el significado de esas palabras que nos resultan extrañas e incomprensibles, pese a que se hablan en zonas geográficamente cercanas al territorio que habitamos, mucho más cercanas que los territorios donde se hablan otras lenguas que sí reconocemos como el inglés, el italiano o el francés. No pudimos traducirlas al charrúa porque no conocemos suficientes palabras para eso. Hay descendientes de indígenas que recuerdan que sus mayores hablaban en un idioma que les resultaba incomprensible y no los dejaban escuchar ni les enseñaban el significado. Era peligroso hablar en esas lenguas. Son secuelas que dejó la colonización, y generó dolores, pérdidas, destrucción de identidades, convirtió a esa raza en algo despreciado, algo que había que ocultar, algo que provocaba mucho dolor. Y nuestros ancestros practicaban rituales que no conocimos, costumbres que no heredamos, que se perdieron en la nebulosa de una memoria ultrajada que no logramos recuperar.

Los descendientes de indígenas tienen una voz que no se escucha. Aunque estén gritando. Hablan sobre lo innombrable, sobre lo no dicho.

El video muestra una serie de imágenes relacionadas con los incendios forestales, con la violencia del consumismo, la violencia contenida de los programas para niños y la banalización de esa misma violencia, con el desprecio hacia las comunidades indígenas que son las que hasta ahora llevan adelante la defensa del ambiente, de los bosques que protegen el planeta. Los árboles, la selva, la naturaleza no le interesa a los explotadores de la tierra. No les interesa el medio ambiente, ni la vida que albergan, ni el rumor de los ríos ni el canto de los pájaros. Esa vida que crece en los bosques y selvas les impide la explotación extractivista, y eliminar la selva y el bosque permite la plantación tanto de praderas para alimentar el ganado como la explotación en forma de monocultivos para la producción de combustible.